| 2面 |  |

ロボカップ・ドイツ大会 テクニカル世界5連覇

6月30日から7月4日までドイツのライプチヒで開催された「ロボカップ世界大会2016」のヒューマノイドリーグ・キッドサイズ(身長40〜90センチ)部門で、未来ロボティクス学科のチーム「CIT Brains」はテクニカルチャレンジを5年連続で制覇。同部門サッカーゲームでも3位に入り、両競技での獲得ポイントをトータルした総合ポイント1位になり、投票の結果、ベストヒューマノイド2位になった。

一昨年のブラジル、昨年の中国大会に続くキッドサイズ・サッカーでの世界3連覇は惜しくもならなかったが、アダルト、ティーン、キッドの各サイズの参加ロボットから全出場チームの投票で選ばれる「ベストヒューマノイド」では、キッドサイズ部門の筆頭候補、3サイズの全参加29チーム中2位に選ばれ、CIT Brainsの「世界最高の技術」が改めて会場で認められた。

また昨年に続いて今年が2度目の世界大会参加となったアダルトサイズ(130〜180センチ)部門では、参加8チーム中テクニカルチャレンジ3位に入った。

*

1チーム4台の自律ヒューマノイドロボットがフォワード、バックス、キーパーなどの役割を分担しながら戦うキッドサイズのサッカーゲーム。今年は世界各国から17チームが参加し、一次・二次予選を勝ち抜いた8チームがトーナメント戦に進む方式で熱戦が繰り広げられた。

日本から唯一参加のCIT Brainsは一次予選で主催者側のPCとの通信障害が発生し、大苦戦に陥ったが、4戦目以降は本来の得点能力を発揮して盛り返した。そしてトーナメント戦に入ると、まず準々決勝で韓国の「Team KUDOS」に前半10分で5点という今大会最多得点を挙げて圧勝し、会場の注目を浴びた。

しかし、準決勝では好敵手の中国の強豪・浙江大の「ZJU Dancer」に延長戦後のPK戦で1対0で敗れ、国立シンガポール・ポリテクニック校の「Robo Erectus Junior」との3位決定戦に。この試合もPK戦にもつれ込んだが、CIT Brainsが2対1で制した。

なお、優勝は仏ボルドー第1大の「Rhoban Football Club」、2位はZJU Dancerだった。

CIT Brainsキッドサイズ・グループのリーダー、関遥太君は「自分たちのロボットはどの参加チームのロボットよりも得点能力は高かったが、押し合いになった際に転倒して壊れることが多かった。また他チームの中には、より大きいロボットを混在させるところもあり、技術レベルも上がっていた」と分析。来年の雪辱を誓っている。

*

テクニカルチャレンジは![]() ハイキック

ハイキック![]() プッシュ・リカバリー

プッシュ・リカバリー![]() ジャンプ

ジャンプ![]() ゴールキック・ウイズ・ムービングボールの4種目で争われる。

ゴールキック・ウイズ・ムービングボールの4種目で争われる。

5連覇したキッドサイズでは、CIT Brainsはゴール前のバーを越えてシュートする![]() と、坂を転がってくるボールを狙ってシュートする

と、坂を転がってくるボールを狙ってシュートする![]() で圧倒的な強さを見せた。また足を曲げて跳び上がり、滞空時間を競う

で圧倒的な強さを見せた。また足を曲げて跳び上がり、滞空時間を競う![]() でも他チームを圧する跳躍を披露した。

でも他チームを圧する跳躍を披露した。

アダルトサイズでもCIT Brainsの身長130センチ、体重12.5キロのロボットは![]() ジャンプと、体当たりされたときなどの“踏ん張り力”を競う

ジャンプと、体当たりされたときなどの“踏ん張り力”を競う![]() プッシュ・リカバリーが高い評価を得た。

プッシュ・リカバリーが高い評価を得た。

リーダーの月岡成志さんは「キッドサイズと合わせて、我々はまだ世界のトップを走っていることが確認できました」と話している。

アダルトサイズのサッカーゲームとテクニカルチャレンジを制して総合優勝したイランの「Baset Adult-size」はベストヒューマノイドも獲得した。

CIT Brainsはどう挑むのか。チームを率いる林原靖男教授は「来年は卒業を控えた学生が多くなるので、集大成として後世に残る技術を作り上げたい。屋外でのサッカーは我々にとっても未知の分野であり、それに向き合うためには、まずメンバー全員で一丸となって学び、新しいシステムを構築していかなくてはなりません。我々も進化していますが、世界の技術はそれ以上に進化しています。それに追いつき、追い越すことを目指します」と話している。

林原靖男(教授)

|

| 表彰台でガッツポーズ――CIT Brainsチーム |

杉山さん佐藤さん受賞

人々が快適に暮らせる社会を目指す人間中心設計推進機構(HCD-Net)フォーラム2016の春季HCD研究発表会(6月11日、東京都港区の東海大高輪キャンパスで開催)で、本学大学院の杉山雄太さん(デザイン科学専攻修士2年・安藤昌也研究室)と佐藤茜さん(同1年・同)が発表し、杉山さんは優秀講演賞、佐藤さんは優秀ポスター賞を受賞した。

杉山さんは「インターネットにおける利他的行為の動機づけの要因に関する研究」を口頭発表した。

社会心理学で扱われる「利他的行為」の概念をインターネット上に拡げ、ユーザーが製品・サービスをどうしたら心地よく利用できるかの体験=UX(User Experience)として研究した。

インターネットでは、募金やクラウドファンディング、Q&Aサイトのように、人が誰かを助ける利他的行為がある。何が人の利他的行為を促すのか、その要因を探りデザインに応用すれば、より多くの利他的行為を生み出せるのではないか。

UX研究ではあるが、まず利他的行為について社会心理学の先行研究を勉強。なじみのない分野に苦労したという。

杉山さんは「手探りで行っている研究ですが、このような形で評価されたことは非常にうれしく、今後の励みになりました」と感想を述べた。

★

一方、佐藤さんは「左利きにかかる心理的負荷の研究」をポスター発表。

左利きの人が日常、使いにくいと感じているモノを調査した。その結果を踏まえ、左利きの人が右利き用のモノを使う際に生じる心理的負荷を、唾液アミラーゼ検査・質問紙・描画テストを通じて調べた。

佐藤さんは、常磐大心理学科から本学大学院に入学。「左利き・・・」は前校での調査を安藤研で分析し、まとめたもの。検査では普通、評価テストには用いられない描画テストも採用し、より人の深層心理に迫った。安藤教授にはデータ分析の仕方や考察の深め方について指導を仰いだという。

佐藤さんは「心理学科出身を生かしてモノと人の関わりを調査した研究が評価され、とてもうれしく感じました。これからも、心理学的な観点を生かした研究を進めたいと思います」と受賞の喜びを語った。

|

| 杉山さん(中央右)と佐藤さん(同左) |

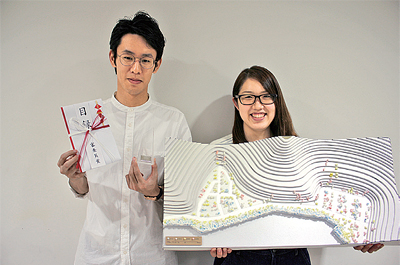

藤沼さん三宅さん彦根賞

|

| 構想の模型を手に三宅さん(右)と藤沼さん |

藤沼さんらは震災時、防潮堤の欠片が津波被害を拡大した点に注目。波を止めるだけの「壁」では効果や景観に問題が残り、受け入れたくないという住民もいる。発想を変え津波に負けない建築「まちの一部」として復興を担えないかと考えた。

注目したのはカキ礁。カキ礁は、強い波に流されず海の生物に住み処を提供し、漁礁になる。これを人間スケールにユニット化できれば・・・・・・。

5年経っても復興がはかどらない宮城県雄勝町を具体的計画地に選定。カキ礁に学んだ点を人間生活に置き換え▽暮らしの提供▽直射日光から守る▽津波から守る▽生活用水、排水の確保▽被災後の場所の提供▽非常食などの確保エリア――に沿って、模型化した。

出来上がったプランは、浜辺の地盤に鋼管杭を打ち込み、上にユニットを積む。ユニットの曲面が波への抵抗を減らし、積んだ隙間が水の威力を弱める。各戸は頑丈な扉で海水を締め出す。

集合体を防潮堤エリアと住居・商店街エリアとに分け、ガラス天井から採光。外にいる人々の避難所にもなる。各ユニットと町が呼応し、時間とともに成長していく。

藤沼さんは「時間不足で案を詰め切れていませんが、相方(三宅さん)とぶつかることなく、楽しく取り組めたと思います。結果的に素晴らしい賞を取れてよかった」と喜んだ。